Le mot du président

«Une paire de bottes

vaut bien Shakespeare» !

Cette phrase – assassine ! – est d’Alain Finkielkraut

(La défaite de la pensée). Elle m’est

revenue à l’esprit en lisant les propos du Père

Kolvenbach sur le «relativisme» et… l’intolérance

!

Il ne faudrait plus, paraît-il, affirmer des idées

et des opinions : tout serait relatif, lié aux humeurs et

au goût de tout un chacun. La lecture des propos de l’actuel

général des jésuites m’a rassuré

et incité à en faire la recension dans l’article

qui paraît dans le présent bulletin. Cela nous aide

à comprendre pourquoi les jésuites ont été

expulsés d’un peu partout : ils dérangeaient

trop de monde ! Heureusement, ils n’ont pas «lâché»

pour autant ! La meilleure façon de leur exprimer notre reconnaissance

pour tout ce qu’ils nous ont donné serait de faire

ce qu’ils nous ont appris à faire : déranger

quand il faut déranger ! La spiritualité ignatienne

est une «spiritualité du magis» nous

rappelle le Père Kolvenbach : en faire toujours plus ! Excellent

antidote au «qu’ossa donne !» qui court les rues

!

Émile Robichaud

Remonter

Assemblée

générale et Fête annuelle 2005

Cliquez

sur le lien ci-dessous pour accéder au compte rendu et à

l'album de photos de la Fête annuelle 2005.

Fête

annuelle 2005 et album de photos

Remonter

Le

Conseil d'administration 2005-2006

Le conseil d'administration élu le 25 avril 2005

Rangée du bas:

Jacques-Marie Gaulin, C. 48, trésorier, Fernand Potvin, C.

47,

secrétaire et Gilles Dumontier, C. 50

Rangée du centre: Richard L'Heureux, C. 62, vice-président,

Pierre La Buissonnière, C. 68, Serge Moquin, C. 68 et Guy

Dulude, C. 48

Rangée du haut: Émile Robichaud, C. 53, président,

Serge Montplaisir, C. 60.

et Bernard Downs, C. 59

N'apparaissent pas dans la photo

: Bernard Bélair s.j., C. 60, conseiller,

Jean Collard, C. 56, Richard d'Auteuil, C. 57, Maurice Mousseau,

C. 67

et Marie-Danielle Plante, C. 67

Remonter

Propos sur l’éducation

Retour aux sources

Le Père Peter Hans Kolvenbach, s.j., l’actuel général

des jésuites, a accordé à l’historien

et journaliste Jean-Luc Pouthier un «entretien» qui

rappellera à tous les Anciens des jésuites les assises

mêmes de la formation qu’ils ont reçue.1

Le Père Kolvenbach y aborde des sujets aussi complexes que

les langues orientales, le structuralisme, la question du Proche-Orient.

À ce propos, il dit : «Au Proche-Orient, les chrétiens

étaient connus pour leur charité tandis que les juifs

l’étaient pour leur espérance et les musulmans

pour leur foi très visible tous les jours dans la prière.»

Et il ajoute : «L’esprit de l’islam a imprégné

les autres religions.» (p. 33)

Le Père Kolvenbach a passé vingt ans au Liban : cela

a beaucoup marqué son existence. Il rappelle que «les

chrétiens d’Orient sont des descendants des Églises

d’origine…» et qu’elles «ont

perpétué une autre liturgie, une vie plus monastique,

et aussi une théologie qui est beaucoup plus la théologie

des Pères de l’Église que la scolastique classique.»

(p. 39)

À propos de l’Asie et de l’Afrique, le Père

Kolvenbach rappelle, d’entrée de jeu, que «La

Compagnie de Jésus a une spiritualité incarnée.

Elle poursuit la mission du Christ dans le monde d’aujourd’hui,

et c’est pour cela que nous assumons la réalité

telle qu’elle est, comme elle existe. Notre vision est donc

toujours particularisée. Ce n’est pas une vision abstraite

du monde.» (p. 51) Voilà qui résume bien

ce qu’étaient, et ce que sont encore, les maîtres

qui nous ont formés. Nous reconnaissons bien les jésuites

dans cette affirmation du général de la Compagnie

: «Et comme nous vivons dans un temps de grand relativisme,

quelqu’un qui est convaincu peut être considéré

facilement comme intolérant.» (p. 69) Rappel de

la clarté et de la solidité qui nous ont marqués

et formés ! Il y aurait encore beaucoup à ajouter

mais je vous laisse le plaisir de le découvrir vous-mêmes.

À tous ceux et celles qui s’étonnent de nous

voir aussi «engagés», le Père Kolvenbach

rappelle : «Nous voulons vraiment préparer nos

élèves à l’excellence, mais de telle

sorte qu’ils soient convaincus que c’est un don qu’ils

ont reçu pour les autres et pas exclusivement pour eux-mêmes.»

Je croyais entendre le Père Brouillé, le Père

Cambron et le plus «jésuite» de tous, peut-être,

monsieur Gérard !

Émile Robichaud, président

________________________

1 Faubourg du Saint-Esprit, Peter

Hans Kolvenbach, s.j., entretien avec Jean-Luc Pouthier, Bayard,

2004

Remonter

Jacques Lefebvre , C. 57

Jacques nous a quittés trop tôt ! Ceux qu’on

aime nous quittent toujours trop tôt.

Lors de la fête annuelle de 2002, Jacques avait reçu

une plaque commémorative en reconnaissance de son dévouement

envers l’association des anciens. À cette occasion,

Guy Pinard, C. 57 lui rendait un superbe hommage dans le bulletin

d’avril 2002 , y relatant tous les bons coups de Jacques durant

les années du collège et son implication au sein de

l’Association. Guy y soulignait cette implication engagée,

sans retenue et toujours généreuse !

Eh! Bien ! Voilà le mot clef qui décrit notre collègue

et ami : généreux ! Une générosité

sans pareil…de son temps, de ses compétences et parfois

même de ses sous. Jacques a su aider tout le monde par sa

contribution à l’Association des Anciens, à

l’organisation de nos réunions régulières

de notre conventum et toujours avec cette compétence supérieure

qui lui a valu son succès en affaires.

Voici ce qu’on peut lire sur Jacques dans le journal des finissants

de 1959: « Vous parler de Jacques est inutile, il n’est

personne à qui il ne se soit présenté. Président

de classe depuis les Éléments Latins jusqu’à

la Versification, il s’est enrôlé officiellement

dès les Belles Lettres dans le Groupe des Arpégistes

; c’est que, avoue-t-il souvent, les arts assurent une meilleur

publicité que la politique…Conciliateur dans les disputes

idéologiques qu’il suscite, dépisteur de problèmes

et chercheur insatisfait de solutions, ses anciens problèmes

d’orientation auraient été l’industrie

du miroir ou de la publicité. ( N.B. il se serait certes

épanoui dans l’une ou l’autre de ces carrières)

».

La carrière de Jacques Lefebvre a suivi cet engagement que

lui avait donné cette prédiction si juste et si descriptive.

Nous pouvons nous remémorer notre ami avec ce grand mot qu’est

la Générosité ! Il n’y a pas de plus

grande qualité qui décrira pour toujours notre ami

Jacques Lefebvre !

Richard d’Auteuil C 57

Remonter

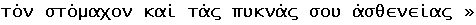

Le grec mis au rancart…et après

?

Si d’aventure le président d’une de nos réunions

de conventum ouvrait ainsi les agapes:

« Cesse de ne boire que de l’eau, mais prends un peu

de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes

indispositions », 1 Timothée 6,23), voire s’il

se lançait dans quelque libation à la gloire de Dionysos

dans la langue d’Homère, il y a fort à parier

qu’il s’agirait d’une réunion des plus

anciens d’entre nous, car les plus jeunes parmi les diplômés

du Sainte-Marie ne furent pas initiés au grec ancien et les

symposiarques de leurs conventums n’ont d’autre choix

que de s’en tenir au latin ou au français.

Pourtant, dix années encore avant la fermeture du collège,

l’apprentissage du grec et du latin était obligatoire

jusqu’en Rhétorique. Même si cet apprentissage

était occasionnellement remis en question à Sainte-Marie

comme ailleurs, ce n’est qu’en 1960 que la direction

du collège cédera à la pression. Le grec y

sera alors enseigné non plus à partir de la Syntaxe

mais à partir de la Méthode et il devient matière

optionnelle destinée aux « plus doués ».

Deux tiers des élèves se prévalent dès

lors de la possibilité de remplacer l’apprentissage

du grec par des cours additionnels de science.

Déjà, l’intégration des élèves

en provenance du cours classique de la commission scolaire (qui

incluait l’enseignement du latin mais pas du grec) avait amené

le collège à rendre le grec optionnel à partir

de Belles-Lettres, avec la possibilité de le replacer par

un cours de civilisation grecque.

À partir de 1965, l’introduction d’une classe

de Belles-Lettres sans grec ni latin contribue à réduire

l’importance relative de l’enseignement gréco-latin

et la création d’un département de lettres classiques

en 1967 en fait une simple spécialisation. Le nouveau département

sera intégré à l’UQAM en septembre 1969

et on y donnera des cours de grec et de latin jusqu’en 1971,

année où l’Université de Montréal

obtient le droit exclusif d’enseigner ces langues.

À l’instar du Sainte-Marie, les collèges de

l’époque abandonnent un à un l’enseignement

du grec tandis que l’enseignement du latin, malgré

un net déclin, continuera jusqu’à nos jours

d’être enseigné dans certaines institutions.

Capacité d’analyse et de synthèse, aptitude

à la lecture critique, à la dialectique, autant de

forces que contribue à développer à développer

l’enseignement du grec. Que dire d’une connaissance

plus approfondie de notre langue dont les racines plongent dans

le quotidien de la Grèce antique. Pensons non seulement aux

innombrables termes techniques et scientifiques mais aussi à

des mots d’usage courant, tels : asphalte, nausée,

magnétoscope, bible, homonyme, biographie, orthographe, monogamie,

philanthrope, cacophonie, allophone, géographie, athlète,

gymnastique, lycée, politique, érotique, gastrique,

stomacal, photographie, polémique, stratégie, etc..

autant de termes qui nous viennent en droite ligne des Grecs.

L’apprentissage de langues modernes comme l’espagnol

est un piètre substitut à celui de langues à

déclinaison, comme le grec et le latin pour le développement

de l’esprit d’analyse et surtout, cet enseignement a

peu d’impact sur le développement des capacités

linguistiques de la plupart des élèves.

L’enseignement moderne reconnaît toujours l’importance

des grands textes de l’antiquité grecque qui sont à

l’origine de la philosophie et de la science, comme de nos

valeurs morales et spirituelles, mais ces textes ne sont aujourd’hui

accessibles qu’à travers les versions traduites (combien

d’entre nous avons retenu que tous les textes du Nouveau Testament

ont été rédigés en grec ?)

L’abandon de l’enseignement du grec comme du latin a

certes contribué, avec le rôle croissant de l’audio-visuel

, à l’appauvrissement du discours politique chez nombre

de nos tribuns, plus occupés de bien paraître et d’éviter

les faux pas qu’à livrer un discours clair qui soit

le reflet d’une pensée cohérente. L’éloquence

n’est plus une qualité recherchée et la capacité

de s’exprimer avec conviction semble de plus en plus perçue

comme un défaut par notre époque qui privilégie

les phrases courtes et très simples, les euphémismes

trompeurs.

L’enseignement du grec sera-t-il un jour remis au programme

? En tous les cas, c’est ce que croit la grande helléniste

Jacqueline de Romilly comme d’autres intellectuels en grande

majorité européens qui militent pour un retour à

l’enseignement des langues classiques. De ce côté-ci

de l’Atlantique, l’enseignement du grec est toujours

donné dans quelques établissements secondaires américains

et des groupes plaident en faveur de l’enseignement des lettres

classiques. Au Québec même, où des familles

américaines et sud-américaines envoyaient autrefois

leurs enfants recevoir une formation classique, l’enseignement

du grec demeure confiné à quelques départements

universitaires. Pour combien de temps encore?

Richard L’Heureux, C. 62

Source : les informations sur l’enseignement du grec à

Sainte-Marie sont tirées du livre de Jean Cinq-Mars, Histoire

du collège Sainte-Marie de Montréal 1848-1969 ,

HMH 1998.

Remonter

Quelques

secrets de l’éloquence jésuite

Félix Martin, le fondateur du Sainte-Marie, avait un frère

aîné, Arthur, qui le précéda dans l’ordre

de Saint-Ignace et lui servit de mentor pendant de nombreuses années.

Les lettres d’Arthur à Félix renferment de sages

conseils qui gardent leur pertinence même après bientôt

deux siècles. En témoignent ces directives sur la

prédication tirées d’une lettre écrite

en 1832 :

« Quant à la manière de travailler, pour

aller plus vite, ne laissez pas un sujet vous donner de l’ennui

; passez à un autre plus neuf, pour saisir dans leur fraîcheur

les première idées qu’elle offrira. Puis vous

reviendrez au précédent… insensiblement vous

aurez un ensemble développé. C’est de la sorte

qu’on travaille la sculpture. Quand vos doigts vous démangent

et que vous avez envie d’écrire, écrivez des

traits, des pages détachées, plutôt que de

longs discours. Toutes ces pièces de rapport trouveront

leur place par la suite. Pour faire de l’effet, l’unité

de but est toute puissante. Un sermon me semble une lutte avec

l’auditoire. Je cherche à l’enlacer dans mes

bras, tantôt pour l’abattre quand il résiste,

tantôt pour l’enlever de terre, m’y prenant

de toutes les façons pour le faire s’avouer vaincu

; n’en pouvant plus quelquefois il se rend. Quand on a abattu

son adversaire, ne pas oublier de lui avancer une main généreuse

; beaucoup plus de compliments que de reproches ; mais qu’ils

soient vrais, par conséquent, réservés ;

un adversaire qui se voit attirer a moins de peine à se

rendre. »

Source : Desjardins, Paul : Le Collège Sainte-Marie de

Montréal – La Fondation – Le Fondateur, Collège

Sainte-Marie, Montréal, 1940.

Remonter

En bref

François Cousineau, C. 59, pianiste, compositeur

et interprète, a donné pour titre à son dernier

disque « CLIN D’ŒIL À DES AMIS ».

Ce titre est devenu pour l’Institut National Canadien pour

les Aveugles, une invitation sympathique à son souper-concert-bénéfice

du 30 novembre prochain, à l’Hôtel Omni de Montréal,

pour lequel François Cousineau a accepté

d’être l’artiste-animateur. Parmi les Anciens

du Collège se trouvent certainement des amis qui voudront

répondre au Clin d’œil de François en venant

entendre ses plus récentes compositions et en contribuant

à une œuvre qui célèbre en 2005 ses 75

ans d’action bénévole au Québec. Pour

plus d’information, contactez le confrère Richard

Bergeron, C.59, bénévole à l’INCA,

au 450-655-8913, ou François Beauregard, du comité

organisateur, au 514-989-4822.

Maurice Mousseau, C. 67, avocat et membre de notre

conseil d’administration, consacrait ses loisirs au chant

choral puis il décida un jour de chanter seul sur scène.

Après un premier spectacle en décembre dernier, il

se produira à nouveau en solo, cette fois sur la scène

de la butte St-Jacques, au 50, rue Saint-Jacques, les samedi 5 et

12 novembre prochain. Maurice y interprètera des chansons

de Brel, Bécaud, Lama, Bennett et autres. Le prix d’entrée

est de 20$, dont 2$ seront versés à la société

Parkinson du Québec.

Au centre de créativité du Gesù,

la 13ièmeédition de l’événement

Le sacré ré-approprié invite le public

à une recherche du sacré à travers le temps

et diverses cultures, par un programme d’expositions, de spectacles,

de conférences, de résidences de création et

une table ronde. Le programme se déroule entre le 19 octobre

et le 14 décembre 2005.

Toujours au Centre du Gesù, à la salle d’Auteuil,

une série de six conférences sur Teilhard de Chardin,

entre le 11 octobre 2005 et le 23 mai 2006. Pour connaître

les dates exactes de ces conférences et pour prendre connaissance

des autres événements au Gesù, on consultera

le site du centre de créativité du Gesù :

http://www.gesu.net/spectacles.htm

La vie des conventums. Les conventums des années

45, 50, 55, 60 et 65 devraient statutairement se réunir cette

année mais aucune date de réunion ne nous avait encore

été communiquée au moment d’aller sous

presse. Le conventum 48 s’est réuni le 3 octobre. Le

conventum 59 se réunira début novembre et on obtiendra

des informations plus complètes à ce sujet auprès

de Jacques-D. Girard, au 514 485 8114.

Remonter

Les anciens publient…..

La chronique « Les anciens publient… » paraît

dans le bulletin qui suit le Salon du livre de Montréal »

et se construit à partir d’un recensement des publications

paraissant dans le programme. Nous y ajoutons d’autre parutions

quand nous en sommes informés mais nous réalisons

bien que notre liste est loin d’être exhaustive.

Francine ALLARD, C. 68, en collaboration avec Claude JASMIN, Interdit

d’ennuyer, aux éditions Triptyque. Les auteurs

y règlent le sort du monde, y discourent sur la littérature,

la vieillesse, l’amour…

Gilles ARCHAMBAULT, C. 53, De l’autre côté

du pont, chez Boréal.

André BROCHU, C. 58, Les jours à vif, aux

Éditions Trois.

Pierre Camu, C. 42, Le Saint-Laurent et les Grands Lacs au temps

de la vapeur, 1850-1950, chez Hurtubise/HMH –

Dixième volume

Jean CHARLEBOIS, élève au collège de 1956 à

1960, Blanc, bleu blanc, jaune, noir, orange, rouge, vert,

chez Lanctôt.

Jacques HÉBERT, C. 41, La comtesse de Merlin, chez

VLB.

François-J. LESSARD, C. 38, Les héritiers de l'impérialisme

romain, chez Louise Courteau.

Pierre LÉTOURNEAU, C. 59, À tort et à travers,

chez Lanctôt.

Robert MELANÇON, C. 63, Le paradis des apparences,

chez Noroît.

Notons aussi la biographie de notre confrère Denys Arcand,

écrite par Réal La Rochelle sous le titre «

Denys Arcand – l’ange exterminateur ». chez Léméac.

Il s’agit d’un livre fort dense, qui reprend une série

d’émissions radiophoniques à l’antenne

de Radio-Canada. On lira avec un grand plaisir les nombreuses pages

consacrées aux neuf années passées au collège,

entre les Éléments français et la Philo II.

Celui que Jacques Brault avait surnommé le « Voltaire

de Sainte-Marie » puisait dans ses lectures, conversations

ainsi que dans dans l’enseignement de ses professeurs, une

culture qui allait l’inspirer, dira-t-il, jusque dans ses

derniers films.

Enfin, …. dans un tout autre domaine, soulignons la publication

par l’Institut canadien canadien des comptables agréés,

du Nouveau dictionnaire de la comptabilité et de la gestion

financière, dont notre confrère Louis MÉNARD,

C. 67 est l’auteur principal. Ce dictionnaire bilingue comprenant

13 000 entrées a été réalisé

avec la collaboration de l'Ordre des Experts-Comptables et de la

Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes de France et de

l'Institut des Reviseurs d'Entreprises de Belgique

Remonter

Le carnet

Jacques Gareau, C. 48, médecin, est toujours

au service du Département de psychiatrie de l’Hôtel-Dieu

de Saint-Jérôme. Il nous rappelle que « la vie

est un combat dont la palme est au cieux. »

Jean-Louis Lalonde, C. 49, neuro-chirurgien, est

toujours actif dans sa spécialité. Cofondateur, avec

un autre ancien, Fernand Charest C. 29, du service de neurochirurgie

de l’hôpital Sacré-Cœur de Montréal,

il a été nommé membre émérite

des médecins de l’hôpital du Sacré-Cœur

de Montréal. Mais Jean-Louis Lalonde est surtout fier d’être

l’organiste de nos fêtes annuelles.

Léo Côté, C. 50, enseignant

à la retraite, est représentant de l’Assemblée

des aînés francophones du Canada au Congrès

des organismes nationaux des aînés. Il est aussi responsable

du dossier de l’indexation des rentes à l’Association

des retraités de l’enseignement du Québec, région

de l’Île de Montréal.

Simon Richer, C. 50, pédopsychiatre, exerce

toujours sa profession à Mont-Laurier où il est très

impliqué dans la médecine mentale communautaire. Dr

Richer a déjà exposé ses sculptures sur pierre

au centre de créativité du Gésu, il poursuit

une œuvre poétique entreprise en Belles-Lettres et chante,

accompagné au piano, des œuvres de Debussy, Fauré,

Ravel et autres compositeurs français. Toujours attiré

par de nouvelles entreprises, il souhaite se lancer bientôt

dans la fabrication de livres d’artiste.

André Provost, C. 54, dentiste à

la retraite, est aujourd’hui président de l’Association

des étudiants de l’antenne universitaire du 3ième

âge – Couronne Nord.

Louis Bernard, C. 55, a posé sa candidature

au poste de chef du Parti québécois. Pour diriger

sa campagne de financement, il a fait appel à un autre collègue

ancien du collège et ex-ministre du Gouvernement québécois,

Robert Burns, C. 55.

André Brunet, C. 55, gérontopsychiatre,

a été nommé membre honoraire du réseau

santé Richelieu-Yamaska. En novembre 2004, il a été

honoré à l’occasion du 25ième colloque

annuel de la Société de psychogériatrie du

Québec, à titre de cofondateur de la société.

René Doucet, C. 55, professeur honoraire

à l’école des hautes Études Commerciales,

exploite aujourd’hui un gîte touristique sur les bords

du lac Massawippi, à North Hatley, où il est membre

du comité d’urbanisme et président de l’association

des commerçants.

Robert Lefrançois, c. 56, neuro-chirurgien,

est chef du service de neuro-chirurgie de l’hôpital

Sacré-Cœur, l’un des plus importants de Montréal.

Jean Robert, C. 56, médecin, a réduit

ses activités en milieu hospitalier pour mieux soigner les

marginalisés pas toujours bien accueillis par le système

public (itinérants, prostituées, toxicomanes, détenus,

etc..). Il intervient au Centre SIDA Amitié des Laurentides,

à la Clinique du nouveau départ, le Centre de désintoxication

de Montréal et d’autres centres, tels le Portage.

François Leclair, C. 57, qui fut aussi

Secrétaire-Général du collège, est de

retour au pays, à Gatineau, après un séjour

de quatre années à Rome.

Jean-Marie Marineau, C. 57, médecin, dirige

et administre quinze cliniques médicales au Québec,

en plus de de faire de la formation médicale en nutrition

en France où il publie également des articles scientifiques

et donne des conférences sur la nutrition. Il consacre l’essentiel

de ses loisirs à sa collection d’œuvres d’art

contemporain.

Pierre Ricard, C. 57, dermatologue, a libéré

son poste de président de l’Association des dermatologistes

du Québec et se consacre plus entièrement à

son travail de clinicien dermatologue.

Roger Bourdages, C. 59, est président du

secteur Châteauguay-Moissons de l’Association des retraités

de l’enseignement. Il nous encourage à perpétuer

la tradition.

La Presse du 17 juillet honorait notre confrère Jacques

Montplaisir, C. 60, en le nommant personnalité de

la semaine, pour sa remarquable contribution à la recherche

sur les troubles du sommeil. Aujourd’hui professeur titulaire

de psychiatrie et sciences neurologiques à l’Université

de Montréal, directeur d’une chaire de psycho-pharmacologie

et du Réseau québécois de santé mentale,

voilà bientôt trente ans qu’il se consacre à

comprendre les troubles du sommeil. Jacques Montplaisir fait remonter

son intérêt pour les troubles du sommeil à un

livre sur le sujet tiré des rayons de la bibliothèque

du collège.

Serge Montplaisir, C.60, frère de Jacques,

se consacre depuis une trentaine d’années à

la mycologie médicale, discipline qui s’intéresse

à ces champignons microscopiques responsables de nombreuses

pathologies. Professeur du Département de microbiologie et

immunologie de l’Université de Montréal et clinicien

à l’hôpital Sainte-Justine, Serge Montplaisir

a été fut l’un des fondateurs de la Société

canadienne de mycologie médicale. Il s’est aussi beaucoup

impliqué dans la dernière campagne de financement

de l’Université de Montréal, à titre

de directeur du développement de la Faculté de médecine.

Georges Leroux, C. 61, professeur au département

de philosophie de l’UQAM, a reçu le prix d’excellence

en enseignement de l’Université du Québec, pour

ses qualités de pédagogue et pour son engagement quant

à la qualité de la formation de ses étudiants.

Détenteur d’un doctorat en études médiévales

de l’Université de Montréal, Georges Leroux

enseigne depuis 1969 à l’UQAM et y a donné une

trentaine de cours de premier cycle. Il a aussi dirigé des

séminaires aux cycles supérieurs, notamment en herméneutique

et en histoire de la pensée grecque. Traducteur de Platon,

il a publié et dirigé la rédaction de 23 ouvrages.

Il est aussi largement connu pour ses émissions à

la radio et ses textes publiés dans le Devoir.

Robert Comeau, C. 62 , est depuis l’automne 2003,

titulaire de la chaire Hector-Fabre d’histoire du Québec

de l’UQAM. Cette chaire est financée par la Fondation

du Prêt d’honneur, les centrales syndicales CSN, FTQ

et CSQ ainsi que le mouvement Desjardins.

Jacques Tremblay, C. 62, récemment nommé

conseiller en planification à la Direction de l’environnement

de la Ville de Montréal, aura pour responsabilité

de sensibiliser et mobiliser la population montréalaise face

aux grands enjeux environnementaux qui touchent la ville.

Michel Gratton, C. 65, a été nommé

président du chapitre de Montréal de l’Association

de redressement d’entreprises, une association qui compte

34 chapitres à travers le monde.

Pierre Martel, C. 67, a été nommé

Directeur exécutif du Bureau de l’intégrité

de la fonction publique du Gouvernement du Canada. Ce nouveau bureau

enquête sur les allégations d’actes fautifs en

milieu de travail déposées par des fonctionnaires,

contribuant ainsi à la transparence et l’excellence

dans la fonction publique.

Michel Parent, C. 67, traducteur, a été

nommé Directeur du service de la traduction du Conseil Privé.

En octobre 2004, il a été élu Vice –président

aux affaires professionnelles de l’Ordre des traducteurs terminologues

et interprètes agréés du Québec.

Remonter

Passons sur l'autre rive (Marc

3,35)

Passons sur l’autre rive (Marc 4, 35)

René Garceau, s.j., ancien professeur,

ministre de l’église du Gésu et directeur du

théatre du Gésu.

Paul-Émile Tremblay, s.j., directeur de

travaux pratiques en physique au collège de 1941 à

1945.

Eugène Proulx, s.j., ancien professeur

d’instruction religieuse au collège, décédé

à Saint-Jérôme le 9 mai 2005.

Bertrand Primeau, C. 25, médecin,

décédé le 4 avril 2005.

Paul Dumas, C. 26, médecin

et professeur agrégé à la Faculté de

médecine de l’Université de Montréal,

décédé le 15 août 2005.

Yvon Sirois, C. 30, comptable,

décédé en 2005.

Maurice Filion, C. 35, comptable,

décédé le 10 juin 2005.

Noël Lefèbvre, O.M.I., C.

36, décédé à Richelieu le 2

avril 2005.

Jean-Pierre Jean, C. 37, médecin, décédé

à Montréal le 15 mai 2005.

Jean Vallières, C. 38, comptable, décédé

le 14 mai 2002.

Marcel Girard, C. 39, médecin, décédé

à Montréal le 28 février 2005.

Jean-Yves Lord, C. 39, publicitaire, décédé

à Montréal le 21 avril 2005.

Jean-Paul Saint-Louis, C. 44, juge retraité

de la Cour du Québec, décédé le 24 juin

2005.

Pierre Desjardins, C. 45, décédé

le 27 juillet 2005.

Paul Millet, C. 45, ingénieur, décédé

le 9 septembre 2005.

Miguel Giroux, C. 49, prêtre curé,

décédé le 5 juillet 2005.

Jacques Fontaine, C. 49, P.M.É., décédé

le 3 août 2005.

Gilles Cloutier, C. 52, décédé

le 10 août 2005.

Jean-Paul Corbeil, C. 53, ingénieur, décédé

le 25 septembre 2005.

Roger Lachapelle, C. 57, pharmacien, décédé

le 4 août 2005.

Jacques Lefèbvre, C. 57, relationniste

et conseiller en communications, décédé en

2005. Jacques Lefèbvre a œuvré pendant plusieurs

années au sein de l’Association, jusqu’à

ce que la maladie limite considérablement ses activités.

L’association lui avait remis une plaque en hommage à

ses nombreux services lors de la fête annuelle d’avril

2002.

Jacques-Eugène Auger, C. 58, prêtre

sulpicien, décédé le 11 avril 2005.

Jean Garneau, C. 60, psychologue, décédé

le 9 septembre.

Bruno Grégoire, C. 61, décédé

le 15 août 2005.

Jean Blanchet, C. 62, avocat, décédé

à Québec le 22 septembre 2004

Remonter

|